こけしとは

こけしは、東北で生まれ育った歴史ある伝統的工芸品の人形玩具です。

こけしを作る人を、こけし工人と云い、昔は木から生活雑器である椀や盆を作ることを仕事にしていました。

こけしの起源については諸説ありますが、江戸時代後期に東北地方の木地師によって作られるようになりました。

こけしの一般的普及は、江戸時代農村で働く人々が、農作業の暇な時期に温泉に行く

「湯治」の風習が定着し、温泉場で土産を売る様になりました。

当初、木地玩具やこけしは、幼い子の玩具として湯治客の安価な土産物でした。

明治・大正と時代が移り変わり、外からやって来たプラスチックやセルロイドの人形玩具に押され、

やがてこけしは時代遅れの玩具となり廃れていきます。

ところが、昭和に入り美に長けた目利きたちに発見され、昭和10〜15年頃には、第一次こけしブームとなりました。

第二次世界大戦を挟み、日本の文化伝統を見直すディスカバージャパンの旅行ブームと共に、

第二次こけしブームとなり、今は、カワイイサブカルチャーとして、第三次こけしブームとなり、

日本を代表する素朴なアートオブジェとして若い女性を中心に人気を博してます。

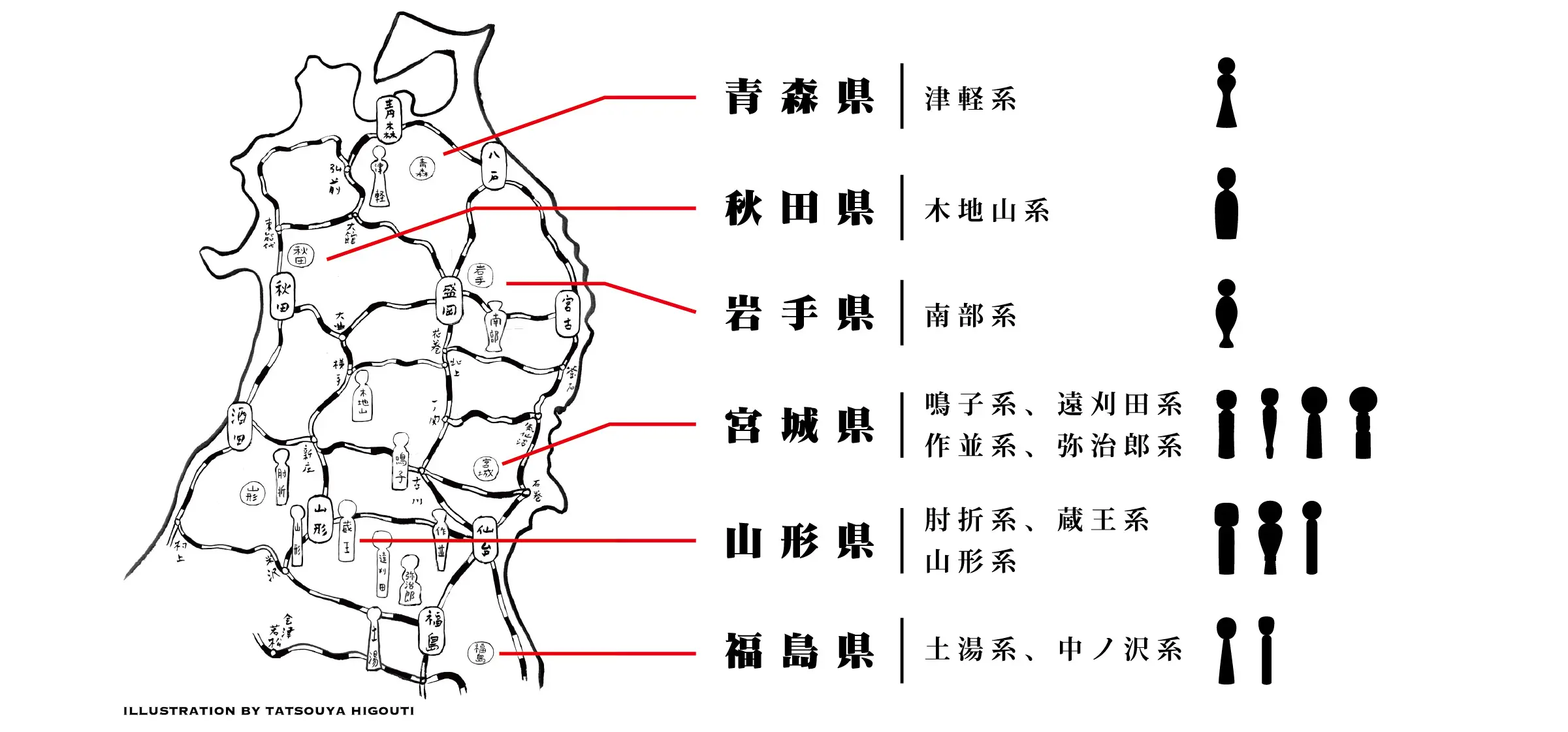

日本では、産地や特徴によって系統に分類されており、12系統があります。

産地

東北六県の各地には良質な温泉がいくつもあり、伝統こけし工人の工房があります。

伝統こけし

伝統こけしは東北の山深い温泉郷が故郷です。こけしはみちのくの風土そのものです。

東北六県には12の産地系統があり、

それぞれの風土で生まれ育った特徴が形や描彩に表れています。